Malendes Schauen

Meditation als Erkenntnisweg. Ein Beitrag aus der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "DieDrei".

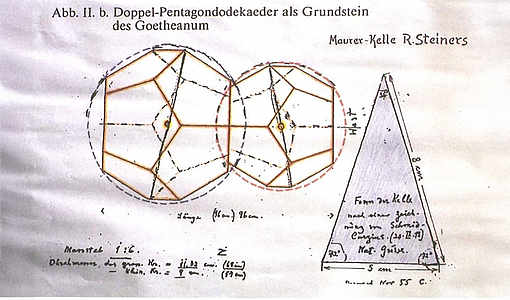

Bild zum Artikel aus DieDrei

Bild zum Artikel aus DieDreiWie bilden wir Begriffe, mit denen wir uns selbst und die Natur wirklichkeitsgemäß begreifen können? Der Physiker Wolfgang Pauli erkannte in seiner jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit dem Psychiater Carl Gustav Jung, dass unserer Begriffsbildung immer ein »malendes Schauen« archetypischer Bilder aus dem Fundus des kollektiven Unbewussten vorangeht. Im meditativen Umgang mit den inneren Bildern beschreiten wir die Brücke zwischen den Sinneswahrnehmungen und den Ideen.

Ende Juli 1794 ereignete sich in Jena »zufällig« ein Gespräch zwischen Goethe und Schiller, das den Beginn ihrer produktiven Freundschaft markiert. Goethe berichtete von seiner Italienreise und trug Schiller die Metamorphose der Pflanzen vor. Als er in diesem Zusammenhang sein Erlebnis einer »Urpflanze« beschrieb, schüttelte Schiller den Kopf: »Das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee!« – Goethe erwiderte geradezu trotzig: »Das kann mir sehr lieb sein, dass ich Ideen habe ohne es zu wissen und sie sogar mit Augen sehe.«[1]

Worauf ihn Schiller hinwies, war für Goethe selbstverständlich. In seiner originellen Anschauungsart waren Wahrnehmen und Denken so miteinander verwoben, dass sein Anschauen selbst ein Denken, sein Denken ein Anschauen war. Goethes Denken abstrahierte nicht von der Anschauung, sondern ordnete die empirischen Phänomene und ließ sich von ihnen selber leiten, was ihm eine Erfahrung in der Erfahrung – das »Urphänomen « als Evidenzerlebnis – ermöglichte. Die Auseinandersetzung mit Goethes »anschauender Urteilskraft« war für den jungen Rudolf Steiner Anlass, seine ›Grundlinien einer Erkenntnistheorie‹ zu formulieren. Darin heißt es 1886: »Erscheinung für die Sinne und Denken stehen einander in der Erfahrung gegenüber. Jene gibt uns aber über ihr eigenes Wesen keinen Aufschluss; dieses gibt uns denselben zugleich über sich selbst und über das Wesen jener Erscheinung für die Sinne.«[2]

Wirklichkeitsgemäße Erkenntnis

Steiner ging es schon in seinen jungen Jahren darum, einen Weg aufzuzeigen, wie im Zeitalter der Naturwissenschaft Mensch und Welt wieder zusammenfinden. Die naturwissenschaftliche Methode, deren Erkenntnisse auf der Stimmigkeit von Theorie und Experiment beruhen – und deswegen, nach Karl Popper, nur falsifiziert, aber nicht verifiziert werden können –, hatte in den (damals) dreihundert Jahren ihres Wirkens große Erfolge errungen und den industriellen Fortschritt möglich gemacht, aber auch immer mehr zu einer Entfremdung des Menschen von sich selbst und seiner Umwelt geführt. In Zeiten einer pandemischen Weltlage, die unseren Umgang miteinander und mit der Natur hinterfragt, des galoppierenden globalen Klimawandels und damit einhergehender sozialer Verwerfungen wird diese erschreckende »Nebenwirkung« weltweit noch deutlicher.

Man braucht deswegen die naturwissenschaftliche Methode nicht über Bord zu werfen, sondern muss sie »nur« erweitern und genauso konsequent auf den Erkenntnisprozess, auf das eigene Denken und Wahrnehmen anwenden. Ausgangspunkt eines solchen Erkenntnisweges ist für Steiner das Denken, das für gewöhnlich selber unbeobachtet bleibt. Um aber zu bemerken, was man eigentlich tut, wenn man denkt, muss das Denken sich selbst beobachten – es muss rekursiv, zum Wahrnehmungsorgan seiner selbst werden. Steiners Frühwerk ›Die Philosophie der Freiheit‹, die er 1894 mit dem Untertitel ›Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode‹ veröffentlichte [3], nimmt den Leser auf einen gedanklichen Übungsweg mit, der die naturwissenschaftliche Begriffserkenntnis methodisch ebenso streng durch das eigene seelische Erleben bereichert.

Dem ersten Schritt folgte ein zweiter. Nach den Jahren 1890–96, in denen Steiner hauptberuflich in Weimar für die Herausgabe der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes verantwortlich war, kam er zu dem Schluss: Die ideelle Erkenntnis der ›Philosophie der Freiheit‹ geht zwar über die an der Sinnesbeobachtung gewonnene Begriffserkenntnis hinaus, erfasst aber nicht die Sinneswelt, sondern eine unmittelbar an sie angrenzende geistige Welt. Erst indem jene sich aussprechen darf, schließt sie sich für das Erleben mit dieser zusammen zu einer wirklichkeitsgemäßen Erkenntnis, an der der ganze Mensch beteiligt ist.

In seiner unvollendet gebliebenen Autobiografie beschreibt Rudolf Steiner diesen tiefgreifenden Umschwung, der sich in seinem 36. Lebensjahr vollzog und darin bestand, dass »eine vorher nicht vorhandene Aufmerksamkeit für das Sinnlich- Wahrnehmbare« in ihm erwachte. Einzelheiten in den Geschehnissen des Alltags, insbesondere auch im Umgang mit anderen Menschen, wurden ihm bedeutsam, und er hatte dadurch das Gefühl, »die Sinneswelt habe etwas zu enthüllen, was nur sie enthüllen kann«[4], ohne dass man einen anderen, eigenen Seeleninhalt in sie hineinträgt – sie spricht sich selber aus. Die Seele des Menschen gibt »den Schauplatz her, auf dem die Welt ihr Dasein und Werden zum Teil erst erlebt«[5].

Das Dilemma der Quantenphysik

Während meiner Studienzeit hörte ich bei Adolf M. Klaus Müller Vorlesungen über Quantenphysik, die mich nachhaltig beeinflussten. Wie ein Peripatetiker bedächtig umhergehend, breitete er vor uns Studenten die physikalischen Grundlagen aus und berührte meine eigentliche Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Müller war ein Schüler von Carl Friedrich von Weizsäcker, von dem der Satz stammt: »Den wirklich produktiven, den wirklich bedeutenden Forscher zeichnet ja meistens aus, dass er noch eine [...] nicht mehr ganz rationalisierbare Wahrnehmung für Zusammenhänge hat, die weiter reicht als die der meisten Leute.«[6] Diese ganzheitliche Fähigkeit zur Gestaltwahrnehmung steht heute der logisch-diskursiven Erklärungsweise der Naturwissenschaft komplementär gegenüber, d.h. beide ergänzen einander auf Kosten der anderen.

Denn in der Quantenphysik gilt die Heisenbergsche Unschärfebeziehung, wonach komplementäre Messgrößen wie Ort und Impuls oder Energie und Zeit prinzipiell nicht gleichzeitig exakt bestimmbar sind. Dies ist Ausdruck eines Dilemmas, dem die Komplementarität von Sehen und Erklären zugrunde liegt:

Sehen reicht weiter als Erklären, aber Erklären kommuniziert präziser als Sehen. Wer alles präzise kommunizieren wollte, was er sieht, der müsste beides, Sehen und Erklären, zugleich maximieren können. Aber das ist nicht möglich. [...] Die einzige Möglichkeit, diesem Dilemma radikal zu entgehen, wäre, Leben wahrzunehmen [...], indem man verstehend mitlebt. Das aber wäre die Selbstaufgabe heutiger Form der Wissenschaft. Sie ernsthaft ins Auge zu fassen, dazu fordert uns diese zweite Aporie der rigoros gedeuteten Quantentheorie heraus.[7]

Was heißt denn »verstehendes Mitleben«? Für die Naturwissenschaft zunächst die Gegensätzlichkeit von Wahrnehmen und Denken, die andererseits aber nur zusammengenommen das Leben vollständig erfassen: Das meint der Begriff Komplementarität, mit dem Goethe die Beziehungen im Farbenkreis beschrieb und den die »Kopenhagener Schule« um Niels Bohr zur Deutung der Quantenphysik benutzte, um den Welle-Teilchen- Dualismus aufzulösen (1927) – was ihr aber nicht gelungen ist, weil die quantenphysikalische Komplementarität der »Steigerung« zu einem Evidenzerlebnis entbehrt und daher in der Aporie steckenbleibt. Die Herausforderung dieser »geistigen Aporie« (Müller) besteht darin, sich in einer um den Menschen erweiterten Wissenschaft ernsthaft dem Zustandekommen unserer Sinneswahrnehmungen und Ideen zuzuwenden, und erinnert insofern an Steiners Schlusssatz in seiner ›Philosophie der Freiheit‹: »Man muß sich der Idee erlebend gegenüberstellen können; sonst gerät man unter ihre Knechtschaft.«[8]

Pauli und Jung

Wie kann das Denken Aufschluss über sich selbst geben? Diese Frage beschäftigte den Physiker und Nobelpreisträger Wolfgang Pauli (1900–1958) vor allem in seiner zweiten Lebenshälfte. Eine existenzielle Lebenskrise brachte ihn Anfang der 1930er Jahre in die psychologische Praxis von Carl Gustav Jung (1875– 1961), dem Pionier des Unbewussten. Gemeinsam begannen die beiden über das Phänomen der »sinnvollen Zufälle« zu arbeiten.[9] Jung nannte solche Zufälle, in denen innere Bilder der Seele mit äußeren Alltagsereignissen nur scheinbar zufällig zur Deckung kommen, »Synchronizitäten«: Sie offenbaren ihren Sinn oft erst im Rückblick, können aber auch im Moment ihres Erscheinens gleichsam als »Schöpfung aus dem Nichts« ergriffen werden.[10] Pauli und Jung suchten über zwei Jahrzehnte nach einer Erklärung für dieses Phänomen.[11]

In einer Studie untersuchte Pauli diesbezüglich den »Einfluss archetypischer Vorstellungen auf die Bildung naturwissenschaftlicher Theorien bei Kepler«[12]. Jungs Entdeckung eines überpersönlichen Erfahrungsschatzes, der allen Menschen kulturgeschichtlich in Mythen, Märchen und Religionen gegeben ist, gehört zu den Grundpfeilern seiner Analytischen Psychologie. Die Urformen oder Urbilder des kollektiven Unbewussten, die Archetypen, wirken als Wegweiser der seelischen Entwicklung (Individuation) ordnend auf das Wachbewusstsein und zeigen sich in symbolischen, inneren Bildern, durch die der Mensch Zugang zu seinem persönlichen Unbewussten hat. Zu den wichtigsten Archetypen gehören Anima und Animus, die den weiblichen bzw. männlichen Anteil in der Persönlichkeit repräsentieren; sie sind Brücken zum Unbewussten.

Der Astronom Johannes Kepler (1571–1630) erlebte den Übergang in das naturwissenschaftliche Zeitalter, das mit der »Kopernikanischen Wende« begann. Als ehemaliger Assistent von Tycho de Brahe übernahm er nach dessen Tod (1601) das umfangreiche Beobachtungsmaterial, das dieser gesammelt hatte, und entdeckte in den Daten die drei nach ihm benannten Planetengesetze. Aus dem dritten Keplerschen Gesetz – die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sich wie die Kuben der großen Halbachsen – formulierte wenige Jahrzehnte später Isaac Newton das Gravitationsgesetz (1687), das nicht mehr von Verhältnissen, sondern von Zentralkräften ausgeht. Dadurch verliert man die Wirklichkeit, denn wirklichkeitsgemäß erkennen heißt, aus den Verhältnissen zu schöpfen.[13]

Pauli interessierte, welche inneren Bilder Keplers Denken leiteten, zu denen dieser offenbar noch eine Verbindung hatte. Er war überzeugt davon, dass die Vorstufe des Denkens ein malendes Schauen dieser inneren Bilder [ist], deren Ursprung nicht allgemein und nicht in erster Linie auf Sinneswahrnehmungen [...] zurückgeführt werden kann. Die archaische Einstellung ist aber auch die notwendige Voraussetzung und die Quelle der wissenschaftlichen Einstellung. Zu einer vollständigen Erkenntnis gehört auch diejenige der Bilder, aus denen die rationalen Begriffe gewachsen sind.[14]

Mit religiöser Inbrunst vertrat Kepler seinen Glauben an die Trinität gegenüber dem Rosenkreuzer Robert Fludd (1574–1637), einem Verfechter der hermetischen (alchemistischen) Tradition, der ebenso leidenschaftlich die Vierzahl (Quaternität) verteidigte, indem er dem lichten dreifaltigen Schöpfungsprinzip der Form das dunkle Gegenprinzip der Materie gegenüberstellte – zwei archetypische Bilder, die in der Entwicklung der Quantenphysik eine wichtige Rolle spielten: Diese ließ nämlich nur noch Wahrscheinlichkeitsaussagen zu und ergänzte damit das klassische Kausalitätsideal durch den Zufall, sodass man es, neben der Raum-Zeit und der Energie, fortan mit einer Quaternität zu tun hatte. Pauli sah darin einen Paradigmenwechsel auf der Archetypenebene. Die notwendige Einführung einer vierten Quantenzahl (für den Spin) bestärkte ihn in seiner Auffassung:

Auf dieser [archaischen] Stufe sind an Stelle von klaren Begriffen Bilder mit starkem emotionalem Gehalt vorhanden, die nicht gedacht, sondern gleichsam malend geschaut werden. Insofern diese Bilder ein ›Ausdruck für einen geahnten, aber noch unbekannten Sachverhalt‹ sind, können sie gemäß der von Prof. Jung aufgestellten Definition des Symbols auch als symbolisch bezeichnet werden. Als anordnende Operatoren und Bildner in dieser Welt der symbolischen Bilder funktionieren die Archetypen als die gesuchte Brücke zwischen den Sinneswahrnehmungen und den Ideen und sind demnach eine notwendige Voraussetzung für die Entstehung einer naturwissenschaftlichen Theorie.[15]

In seiner jahrelangen Zusammenarbeit mit Jung hatte Pauli gelernt, seine Träume ernst zu nehmen. Sie zeigten ihm, dass akausale Ereignisse (Ereignisse ohne Ursache) nicht dem blinden Zufall unterworfen sein müssen, sondern durch einen neuen Typus von Naturgesetzen verbunden sein können: durch das Prinzip der Synchronizität, das »eine Korrektur der Schwankungen des Zufalls durch sinnvolle oder zweckmäßige Koinzidenzen«[16] bewirkt. In diesem Sinne ist nach Pauli die Quaternität ein Archetypus der modernen Naturwissenschaft. Synchronizitäten geschehen aber gar nicht selten auch in unserem Alltag.[17] Sie zu bemerken, ist eine Frage der Aufmerksamkeit. Eine Übung ist das Aufmerksamwerden auf den Moment des Einschlafens bzw. Aufwachens, denn in diesen Übergangsphasen ändert sich unser Bewusstseinszustand vom Verstehens- zum Erlebenspol (bzw. umgekehrt).[18] Für solche Übergänge wach zu werden, eröffnet auch einen Zugang zum Phänomen der Synchronizität, dessen Sinngehalt nur im »verstehenden Mitleben« – aus dem Nichts – geschöpft werden kann.

Malendes Schauen

Neben seinen Träumen war für Pauli die von Jung entwickelte Methode der »aktiven Imagination« ein fruchtbarer Weg in die innere Bilderwelt: eine dialektische Auseinandersetzung mit dem Unbewussten, die Pauli in einer Physik und Psychologie gleichermaßen umfassenden Symbolsprache zu formulieren versuchte. Um den unbewussten Inhalten ihre Macht auf das Bewusstsein zu entziehen, sollte der Imaginand sie personifizieren und in größtmöglicher Freiheit und Objektivität betrachten, sodass er vom Unbewussten her Kontakt zu ihnen aufnehmen und sie nach und nach in sein Seelenleben integrieren konnte.

Im Herbst 1953 vollendete Pauli sein 21-seitiges Manuskript ›Die Klavierstunde‹, in dem er wesentliche Motive seines inneren Dialoges mit dem Unbewussten dokumentiert. Er begegnet darin einer alten Dame, die ihm Klavierunterricht gibt und erlebbar macht, dass sich Musik (hier als Symbol für das Schöpferische) nicht auf Mathematik reduzieren lässt. Dadurch wird Pauli klar, was der Physik zu einer ganzheitlichen Anschauung der Welt fehlt: nämlich der Sinn, auf den inhaltvolle Begriffe hindeuten. Die Trennung von Begriff und Sinn entsteht, weil die Physiker versuchen, die Welt abstrakt, sozusagen ohne das Klavierspielen zu verstehen.

Im weiteren Verlauf taucht im Zentrum eines Rings, den die alte Dame von ihrem Finger zieht, noch eine andere Gestalt auf: »der Meister«, der Pauli auf die Einheit von Verstehen und Erleben hinweist. Pauli kennt diesen »Ring i« aus der Mathematik, wo er den Einheitskreis in der Gaußschen Zahlenebene symbolisiert, wobei das i für die imaginäre Einheit steht (die Quadratwurzel aus –1). Die imaginären Zahlen sind insbesondere für die formale Beschreibung der Quantenphänomene unerlässlich, drücken für Paulis Erleben aber weit mehr aus: »Der Ring mit dem i ist die Einheit jenseits von Teilchen und Welle und zugleich die Operation, die eines von beiden hervorbringt … Er macht die Zeit zum statischen Bild.«[19]

Erst mit diesem Motiv entsteht aus der »aktiven Phantasie« (Pauli) eine Imagination, wie Marie-Louise von Franz, eine enge Mitarbeiterin Jungs, bemerkt.[20] Im Unterschied zu bewusstseinsnahen Vorstellungen erhält das Unbewusste Gelegenheit, die Bedeutung der inneren Bilder erlebbar zu machen. In ihnen spricht sich der Sinn symbolhaft aus. Die dabei auftretenden Gestalten sind personifizierte Anteile des eigenen und des kollektiven Unbewussten, sie wollen befragt werden und setzen beim Imaginanden einen Prozess der coniunctio (Gegensatzvereinigung) in Gang, der für den Seelenforscher Jung ein Weg zur Ganzwerdung durch Individuation ist.

Es geht bei der Jungschen Imagination also nicht darum, ins Blaue hinein zu phantasieren, sondern zunächst um eine reine Wahrnehmung der aufsteigenden Bilder, was ein gehöriges Maß an Wachheit erfordert. Der Imaginand ist aber nicht nur Zuschauer seiner Bilderwelt, er muss bereit sein, sich zu stellen und in ihr zu agieren: Sein Ich kann aktiv ins imaginative Geschehen eintreten, worauf sich die inneren Bilder verwandeln. Gleichwohl befindet er sich in einem Zustand zwischen Tageswachen und Träumen. Zweifelsohne kann ein derart vertieftes Bilderleben einen heilsamen Effekt haben, wenn es therapeutisch verantwortungsvoll begleitet wird, doch lässt sich das Erlebte in einem solchen »Schwebezustand« auch verstehen?

Meditation als Erkenntnisweg

In seinen 1917 gehaltenen Vorträgen ›Über die Psychoanalyse‹[21] bezeichnete Rudolf Steiner – bei aller Wertschätzung für das Frühwerk C. G. Jungs – die damaligen Mittel der Psychologie als unzureichend, um sich in der imaginativen Welt wirklich zurechtzufinden. Dem Geistesforscher galt das imaginative Bewusstsein als erste Stufe zur Erkenntnis des Lebendigen, die in unserer Zeit nur über einen strengen Schulungsweg zu erreichen ist, wie er immer wieder betonte. Das Moderne seines Ansatzes liegt im konsequent freien Gestalten des eigenen Anschauens, und zwar nicht in einem vorbewussten, sondern gegenüber dem wachen Denken gesteigerten Bewusstsein.

Um mit den symbolischen Bildern in Kontakt zu kommen, ist eine meditative Grundhaltung Voraussetzung, d.h. ein Wechsel von fokussierter Aufmerksamkeit und offenem Gewahrsein. Was für ein Objekt dabei in den Fokus genommen wird, ist im Prinzip unwichtig, wenn wir es so aufmerksam wie möglich betrachten, ohne gedanklich abzuschweifen – und es dann innerlich loslassen, ohne die Aufmerksamkeit zu verlieren. Dann kann sich ein weites Feld öffnen, in dem ein seelisches Nachbild wahrnehmbar wird. Nimmt man dieses Nachbild in den Fokus und lässt es nach einiger Zeit wieder los, kommt man eine Stufe weiter und verweilt mit seiner Aufmerksamkeit in der erneuten Leere, bis sozusagen ein »Nachbild des Nachbilds« erscheint, mit dem man entsprechend verfährt. Ein rhythmischer Prozess setzt ein, ein »kognitives Atmen«[22], bei dem das Nachbild der einen Stufe Objekt der Aufmerksamkeit auf der nächsten wird. Man durchläuft gleichsam eine Lemniskate.

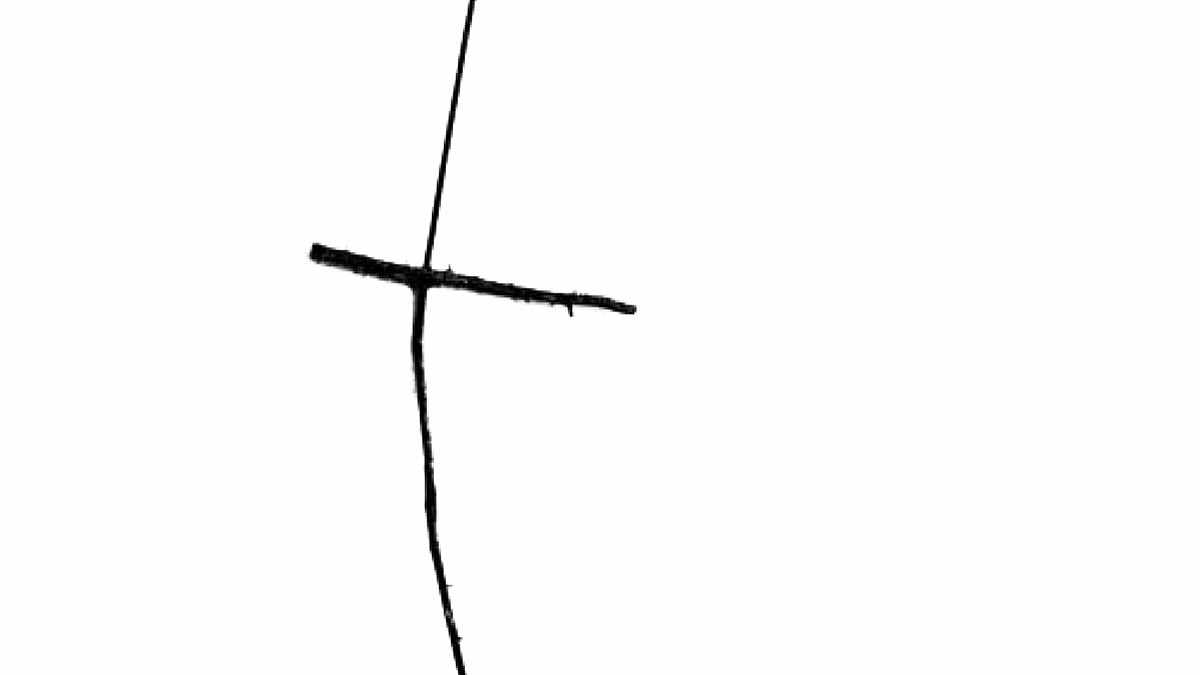

Zum Beispiel wählt man als Meditationsobjekt zwei übereinanderliegende Stöckchen, die man am Wegrand findet, und betrachtet sie zunächst genau: ihre Größe, Form, Dicke, Farbe und wie sie sich kreuzen. Dann lässt man von der sinnlichen Wahrnehmung ab und stellt sich das Bild des Kreuzes vor. Die bildschaffende Tätigkeit kann man erleben, wenn man etwa die Form des Kreuzes in seiner Vorstellung bewusst variiert – je langsamer, umso gesättigter das Erleben. Als nächstes räumt man die Vorstellungsbilder energisch weg und beobachtet in der heraufziehenden Leere nur noch die Gedankenaktivität, welche die Gebärde der sich kreuzenden Horizontalen und Vertikalen hervorbringt: Der Sinn des Wortes »Kreuz« klingt innerlich an – und auch dem kann man nachlauschen, sodass sich auf einer vierten Stufe das bild- und tonlose Wesen meiner Gedankentätigkeit offenbaren mag.

Indem man sich vom Meditationsobjekt über dessen Nachbild und die Gedankenaktivität behutsam zum Wesen vortastet, durchlebt man nacheinander die Qualitäten seiner Wesensglieder: den Objektcharakter des physischen Leibes, den Bildekräfteleib, die Aktivitäts- oder Sinnqualität des Bewusstseinsleibes und das Wärmewesen des Ich-Leibes. Der organische Wechsel von »Ballen und Spreizen« ist die Urgeste der Goetheschen Metamorphose und einer zeitgemäßen Meditationsweise. Als deren Objekte eignen sich nicht nur Gegenstände, sondern auch Töne[23] oder Ereignisse im Alltag, deren synchronistischen Charakter man so erforschen und sich bewusst machen kann.[24]

In der Meditation lässt sich die Seele vollbewusst auf das Numinose ein – Zeit, Raum und Kausalität vergessend –, wie eine Insel im Meer des Unbewussten, aus dem die inneren Bilder auftauchen. Von hier aus gestaltet sie ihr Anschauen, um »in einem fortwährenden Kreislauf« zu empfangen, was sich zeigen und aussprechen will. Rudolf Steiner nennt dieses meditative »Herumwandern« der Seele das Denken des Herzens:

Wenn nämlich das Denken des Herzens die Zeit in den Raum verwandelt, so muß man in dem Augenblick, wo man in die geistige Welt eindringt, eigentlich mit seinem ganzen Wesen fortwährend herumwandern, muss in einem fortwährenden Kreislauf begriffen sein. Das ist auch entschieden die Empfindung, welche derjenige hat, der von dem gewöhnlichen Gedächtnis zu dem höheren Gedächtnis des Geistesforschers hinaufsteigt.[25]

Das Denken muss »auf sich selbst gehen«, um erlebt und durchschaut werden zu können. Dies ist nach Aristoteles ein Zustand, in dem sich das Denken selber denkt (»nóesis noēseos«[26]) – nicht indem es von etwas zu etwas hinstrebt, sondern indem es sich im verweilenden Vollzug erfüllt und zu schauen beginnt. »Die ›Bewegung‹ des Denkens ist nicht zu Ende, wenn sie bei ihrem Gegenstand (dem Denken nämlich) ist, sondern gerade dann erst eigentlich da (wirklich tätig), wenn sie den Gegenstand ihres Denkens (schon) ›hat‹ und insofern bei sich selbst verweilt.«[27] In diesem Zustand der geistigen Schau ist die Seele bei der Entstehung von Begriffen anwesend.

Die Quantenphysik lehrt uns, so Niels Bohr, dass wir nicht bloß Zuschauer im großen Lebensdrama sind, sondern Mitspieler. Sie gibt uns auf, herauszufinden, wer darin eigentlich der Regisseur ist. Wolfgang Pauli hat seine Hausaufgaben jedenfalls gemacht: Was er »malendes Schauen« nennt, ist kein – erst recht kein logisches – Aneinanderreihen von Gedanken, sondern ein Verweilen bei den Bildern der Seele, die sich aus- und nicht einbilden, bevor man einen Begriff davon hat. Indem er seinen Umgang mit inneren Bildern zu kultivieren versuchte, wurde er zum Künstler. Seinen Nachfolgern bleibt es überlassen, ihr Innenleben in Freiheit selbst so zu gestalten, dass der Künstler den Regisseur erkennt.

denken und sein

ich denke.

denke ich denken?

wenn ich denken denke

denke ich

gedachtes.

jetzt: erlebend denken.

erlebe ich denken denkend?

denke ich denken erlebend?

wenn ich denken erlebend denke

denke ich nicht

mehr,

bin ich.

Jürgen Brau | geb. 1959, Oberstufenlehrer für Mathematik und Physik an der Rudolf- Steiner-Schule Bielefeld. Der Autor beabsichtigt sein langjähriges Forschungsprojekt, das teilweise vom Bund der Freien Waldorfschulen finanziert wurde, in Buchform herauszugeben – und hofft insbesondere, in den Augen Wolfgang Paulis zu bestehen. Kontakt: brau.ser@gmx.de

[1] Zitiert nach Peter Boerner: ›Johann Wolfgang von Goethe‹, Reinbek b. Hamburg 2010, S. 82.

[2] Rudolf Steiner: ›Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung‹ (GA 2), Dornach 2002, S. 48.

[3] Vgl. ders.: ›Die Philosophie der Freiheit‹ (GA 4), Dornach 1995.

[4] Ders: ›Mein Lebensgang‹ (GA 28), Dornach 2000, S. 316f.

[5] A.a.O., S. 320.

[6] Carl Friedrich von Weizsäcker: ›Die Einheit der Natur‹, München 1982, S. 125f.

[7] Adolf M. Klaus Müller: ›Wende der Wahrnehmung‹, München 1978, S. 78f.

[8] GA 4, S. 271.

[9] Vgl. Jürgen Brau: ›Phänomen Synchronizität‹, in die Drei 4/2008.

[10] Vgl. ders.: ›Synchronizität – Die Schöpfung aus dem Nichts‹, in die Drei 7-8/2020.

[11] Vgl. Harald Atmanspacher u.a. (Hrsg): ›Der Pauli- Jung-Dialog‹, Berlin 1995.

[12] Wolfgang Pauli: ›Naturerklärung und Psyche‹, Zürich 1952.

[13] Vgl. Vortrag vom 17. Juni 1909 in Rudolf Steiner.: ›Geisteswissenschaftliche Menschenkunde‹ (GA 107), Dornach 1988, S. 303ff.

[14] Harald Atmanspacher u.a. (Hrsg): op. cit., S. 219.

[15] A.a.O., S. 296.

[16] Wolfgang Pauli: ›Die Klavierstunde‹, in: a.a.O., S. 326.

[17] Vgl. Angela & Theodor Seifert: ›So ein Zufall! Synchronizität und der Sinn von Zufällen‹, Freiburg i.Br. 2003.

[18] Vgl. Rudolf Steiner: ›Menschengeschichte im Lichte der Geistesforschung‹ (GA 61), Dornach 1983, S. 45ff.

[19] Harald Atmanspacher u.a. (Hrsg): op. cit., S. 329.

[20] Marie-Louise von Franz: ›Reflexionen zum »Ring i«‹, in: a.a.O., S. 331ff.

[21] Vorträge vom 10. und 11. November 1917 in Rudolf Steiner: ›Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen‹ (GA 178), Dornach 1992, S. 123ff.

[22] Vgl. Arthur Zajonc: ›Aufbruch ins Unerwartete‹, Stuttgart 2010, S. 274ff.

[23] Vgl. zum Klang der Glocke a.a.O., S. 135 und zum Hören https://onbeing.org/blog/bell-sound-meditation/

[24] Waldorfpädagogen erinnert diese Vorgehensweise an »die drei latenten Fragen« des Jugendlichen: Woher komme ich: Kannst du es mir ins Bild bringen? Wohin gehe ich: Was ist der Sinn des Ganzen – was hat es mit mir zu tun? Wer bin ich und wer bist du, Wesen?

[25] Vortrag vom 30. März 1910 in Rudolf Steiner: ›Makrokosmos und Mikrokosmos‹ (GA 119),

Dornach 1988, S. 242f.

[26] Aristoteles: ›Metaphysik XII‹, Übersetzung und Kommentar von Hans-Georg Gadamer,

Frankfurt a.M. 1976, S. 31ff.

[27] Hans Georg Gadamer in: a.a.O., S. 56.